|

10.田鎖綱紀の速記実用化への試練―大阪事件は速記不成功―  国会開設の詔勅が下りて若林玵蔵、酒井昇造らは第一回の帝国議会の速記を実現するために、後進の育成、高速度の逐語型速記技術の錬磨に全力を注いだ。いち早く、新聞業界では熾烈な部数競争に勝つべく、全国主要拠点での速報体制を整えようとして送稿手段に速記を採用する少し前の時代であった。ちなみに電話速記時代を開く東京−大阪間の長距離電話の開通は明治32(1899)年2月7日である。

国会開設の詔勅が下りて若林玵蔵、酒井昇造らは第一回の帝国議会の速記を実現するために、後進の育成、高速度の逐語型速記技術の錬磨に全力を注いだ。いち早く、新聞業界では熾烈な部数競争に勝つべく、全国主要拠点での速報体制を整えようとして送稿手段に速記を採用する少し前の時代であった。ちなみに電話速記時代を開く東京−大阪間の長距離電話の開通は明治32(1899)年2月7日である。

国会速記の前哨戦となったのは、裁判の報道合戦であった。裁判速記といっても、戦後裁判所速記官、書記官が作成する公証権のある法廷発言の逐語記録ではない。朝鮮国事犯事件と呼ばれた「大阪事件の裁判」の報道戦が1887(明治20)年5月25日大阪控訴院に置かれた臨時大阪重大裁判所において始まった。大阪日報、朝日新聞、浪華新聞社、東京日日新聞社、朝野新聞、めさまし新聞が裁判の模様を伝えた。報道の場で記事は新聞社の編集方針、記者の判断で書かれるものであり、当然ながら各社が自由に論調を闘わせた。 激しい前哨戦として5月15日付、大阪日報の「特に速記者をして詳細にこれを傍聴筆記せしめ、迅速報道致すべく候」とする社告は、ライバル朝日新聞にも広告を載せた。3日遅れて朝日新聞は「特に速記に熟達するものをしてこれを傍聴筆記せしめ・・・」と追った。大阪日報は25日の紙面に、我が社が起用したのは「わが邦記音学の鼻祖源綱紀氏ほか両名」 (源は田鎖が一時名乗った姓) と書いた。ただ微妙にも速記を用いたとは伝えられていない。一方、朝日新聞の速記者は田鎖の第3回講習会を終えた丸山平次郎であったが、「ネームバリューで勝ち目なしと見てか、その名は紙面に現れていない」と後藤孝夫は書いている。 大阪日報の2名の速記者は誰であったかはこれまで不明であった。筆者は、一名は綱紀の妻、「基」(もと)であり、もう一人は上賀茂神社ゆかりの賀茂県主の一人、藤木顕道の可能性が高いとみる。綱紀の長男、"一"は、速記発表70周年記念誌「速記・研究と回顧」(1952年9月20日、京都速記士会編)で一人を「山田都一郎」† (*7) と書いた。山田は、生地福井で速記書の独学を試みたのち、1888(明治21)年に大阪・明進学校へ進み速記の学習に励んだ。ゆえに大阪裁判が始まった1887年5月では実務速記の力量がまだ十分でない。

一方、綱紀に速記を学び、明治21(1888)年発表のグレッグ式の淡線理論と通じる「淡線記音学」を公にした、藤木顕道† (*8) が、綱紀の関西における活動を支えた可能性があると兼子は見る。幼い"一"は「父は母や丸山平次郎、山田都一郎その他の門下生を率いて、その事務に当り、毎日の新聞を大裁判の記録で賑わしたと聞いている」と懐古談に書いたが、事実は異なる。 ちなみに、丸山は綱紀の口述を速記し、田鎖式の方式書を執筆した「言葉の写真法」(図14)は大阪でベストセラーになったが、大阪事件では朝日新聞の依頼を受けて、綱紀らと競う関係であった。法廷での前哨戦を師が闘って、速記の国会採用は真打ち若林玵蔵の成功という構図となる。 後藤孝夫は『「すでに実行化の段階に入っていたと見られる明治20年前後」でも、速記はまだまだ失敗が多かった。』と竹島茂(「舞台裏の現代史―速記の100年」説を引くが、1887年当時、学習者は多くなく、逐語速記録を作成できる速記者は少なかったであろう。

つまり(1)まだ速記理論が高速度に対応するに至っていない、(2)速記者が逐語速記の技能水準に達していない、(3)それ以上に膨大な速記量に応じた人員計画が全く考えられていない。速記符号が、書いた時間の5〜10倍ほどの時間を原稿完成に必要なことを前提とした出稿計画を立てていなかったなど、新聞社の見通しの甘さが速記不成功の主因だと兼子は見ている。 各紙の記事がそれぞれ発言に忠実に書かれたとしても、大阪日報、朝日新聞を読んで、相違する箇所、間違い、表現が異なる、声が小さすぎて聞こえにくかったという声もあったであろうし、認知ミス、要約など初めて挑戦して予測しないトラブルを経験した可能性があったことは間違いない。 「大阪事件史料集」をまとめた編者、松尾章一、松尾貞子は"一、「公判傍聴筆記」について"の中で後藤孝夫の言を引き「朝日新聞はできるだけ発言に忠実に、大阪日報は達意を心がけたという印象を受けるが、速記の採用を失敗と判断してはやばやと記者の筆記に切替えた朝日新聞は、やはり最初の10回くらい特に見劣りする。それも、第5回あたりまでは、大阪日報が圧倒的にいい。第10回までは、大井や小林の事実審理が行われている重要なところで、朝日新聞にはまことに痛かったであろう。」と速記を失敗と見ている。

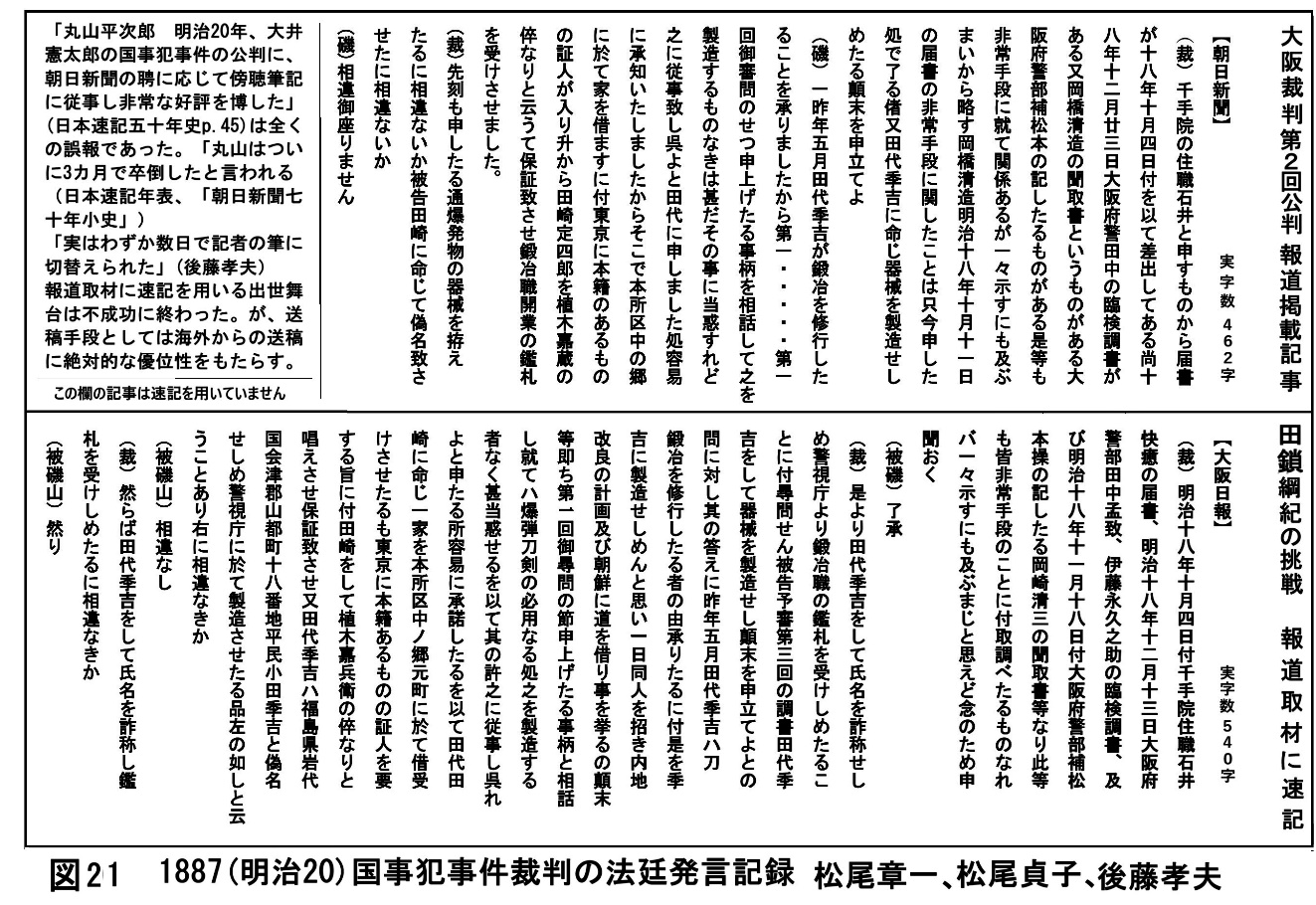

兼子が昭和40(1965)年末、兵庫県城之崎で体験した関西電力労組の大会では、公式の逐語速記録を作成するチームと、その夜の役員会資料とする速報版の要約発言録を作成する2チームを用意して、後者の作業は普通文字で要約させた。田鎖綱紀夫妻、藤木が従事した作業形態が、発言者ごとに普通文字で筆記してバトンタッチする後者の作業形態であれば、現場キャップの記者が原稿に仕上げながら本社デスクへ提出できるので締め切りに間に合わせることができるはずなので、大阪日報はそのような作業形態をとったのかもしれない。 大阪日報では記事を記者が執筆した可能性があり、田鎖綱紀チームは普通の文字で走り書きして記者に渡す執筆分担をとったらしい。田鎖、丸山は大阪事件の速記作業についてその後発言することがなく、幼児の遠い思い出が残るだけである。兼子が第三代、源一から聞いた話で「田鎖家では速記の実務は妻、弟子が行い、当主は研究、訓練などを行ってきた」ことを勘案すると、綱紀の妻の基と優秀な弟子が書いたことは間違いなく、田鎖綱紀がどの程度書いたかは不明である。 一方、取材記者、デスクは発言ありのままの記事よりも、着目するニュース・ポイントを浮き上がらせるように執筆し、編集拠点で見出し付け、割り付けを行うものである。これらを考慮すると、紙によって報道の揺れが生じることは正常な記事編集の範囲にあることを意味する。それに対して、裁判所の書記が職務として作成する正式記録「公判始末書」が公証権 を持つ発言記録で信頼性があるので後藤、松尾章一ら大阪事件研究者は公開を期待してきたが、いまだ発見されていない。廃棄処分されたのかもしれない。 図21は、6月4日の第2回公判の発言記事(松尾章一提供)で、上段に朝日新聞(一行20字×26行:文字実数462字)、下段に大阪日報(同×33行:660字)二紙の記事比較で、冒頭から爆発物製造の事実関係を審問した部分の部分である。本論では、速記作業の立場から記事を比較することにしたい。

この時代、記者席の用意と提供は大阪日報の紙面でわかるが、尋問等の文書が配布されたのか、また裁判所から報道陣にどのような便宜供与が行われていたのかが気になる。法廷にマイク設備がない時代であり、小声の発言は記者席でも聞き取れなかった様子で、速記者にとって大変厳しい作業環境であっただろう。 およそ発言の記録、報道で最も大切な点は固有名詞の正確度である。名前は多分フルネームで呼ばれているはずだが、大阪日報では田崎を除いて姓名が書かれている。岡崎清三は大阪日報、朝日は岡橋清造と書かれ、違っている。植木の名前が朝日は植木嘉蔵、大阪日報は植木嘉兵衛となっている。事前に配布される名簿があれば校正できる。 朝日新聞と大阪日報の大阪事件の記事はいずれも書き言葉で書かれている。句読点が一切ない。 朝日新聞は文章として記述しているが、大阪日報は箇条書きしている。内容の意味するところは同一の情報である。 両記事の相違は、(1)語順の入れ換えと略:朝日が調書届け出の日付を2行目に置き、一行目に提出者「千手院の住職石井と申すものから」と姓を書き、名を書いていないほか、岡橋清造の、(2)大阪日報は日付を1行目に置いて、次に届け出の日付、届け出者を順番に石井快愉、田中孟致、伊藤永之助、松本操、岡橋清三とフルネームで書き、文書名を挙げている。

速記では発言されたとおりに文字化することになっている。逐語速記録と呼ぶゆえんである。大阪日報、朝日新聞とも記者が書いているが、記者個人の文体、語彙で、文章体で書かれている印象を持つ。大阪日報では最初の箇条書きで日付、氏名、文書で並べていてわかりやすい。それに対して朝日は日付、名前の並びがばらばらであり、冗長に書かれているところ、話し言葉で書かれているところは読みにくい感じがする。朝日の12行目には「・・・・・」があり、この部分は抜けと見られ、書き方に工夫が欲しい。句読点、段落があれば、読みやすくなるが、なぜしなかったのか惜しい。両紙面とも、発言を聞きながら簡潔にまとめる執筆に慣れていない。いわゆる新聞体が成立する前の時代の原稿であろう。 法廷速記録は太平洋戦争後、ソクタイプの実用化を受けて速記官と、公証権を持つ書記官によって作成されてきた。裁判所では具体的な作業上、昭和44(1969)年3月に「法廷速記反訳処理(修正)基準」が裁判所書記官研修所で発行され、書式、修文(整文)等、音で固定した速符を文字に反訳して法廷速記録を調製する目的で、1967(昭和42)年6月に出した「反訳技術に関する報告書」をもとに編まれた。 その目次には、基本的反訳処理において繰り返し、言い直し、あいづち、おうむ返し、取り消し、ひとりごと、文字の説明、無機能語、言い誤り、聞き返し、同時発言、ことばの倒置、ことばの省略、文脈の乱れ、しりきれのことば、間(ま)、黙して答えぬとき、うなずき、どもり、注意を促すことば、訴訟指揮に関するもの、異議の申立、証拠書類等の提示、図面等で明かな準備的発言等、動作および動作で物の形状等を表した場合−の処理例が説明されていた。

1975(昭和50)年7月に出た「法廷速記の反訳処理」では、おうむ返し、しりきれのことば、文脈の乱れがなくなり、新たに「実務的反訳処理」の柱が立てられて「訴訟指揮」に「注意的発言」が統合され、異議の申立、証拠書類等の提示、証拠書類等の読み上げ、図面等を利用する尋問供述、動作等の情景描写、新たに法廷内の状況、通訳人、介添人の付された尋問、速記録の表示形式、表記が加えられた。 発言を記録する作業は言語理解の過程で作業者の個性、主観が働くので、だれが行っても同質の速記録を作成することを目的に反訳処理基準が編まれたものである。この考え方で国会における速記録発行の標準的な用字、表記を行うためにいわゆる用字例として長年実施されてきており、その表記基準の考え方を参考にして今日に至っている。 |