|

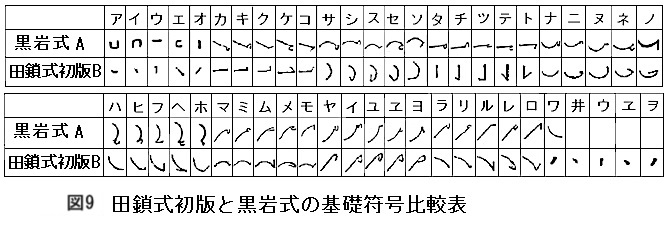

5−4.黒岩式と田鎖式の符号・文例比較 ピットマン式、リンズレー式はざっくり言って母音が1つある英語の単語における音素の綴り方に適した表記法であり、大和言葉のように2音節が多い言語には書きにくくなることを翻訳方式では軽視したきらいがある。 黒岩式と田鎖式初版の基礎符号表を対比したのが図9である。

もちろん基礎符号だけで綴られた文例で方式の優劣を比較評価することは妥当ではない。林自身も実務で速符を自在に運用できる技量ではなかったと思われるので、若林の「怪談牡丹灯籠」のように基礎符号で比較データを作成し、他の研究者に公開していろんな評価を得たいと考えたと思われる。  田鎖式初版には「速記」(ソッキ)における前音・後音を交差する促音の筆記法が見られるが、黒岩式にはなくて「ソクキ」と書いたのは英文速記にその書法がなかったのが影響したと思われる。文節は同じように処理されているものの、黒岩式はこの文例を見る限り日本語で実際に使用することは難しかったと符号研究者は判断するであろう。

田鎖式初版には「速記」(ソッキ)における前音・後音を交差する促音の筆記法が見られるが、黒岩式にはなくて「ソクキ」と書いたのは英文速記にその書法がなかったのが影響したと思われる。文節は同じように処理されているものの、黒岩式はこの文例を見る限り日本語で実際に使用することは難しかったと符号研究者は判断するであろう。創案時期は、日付の読み方により、最初の速記方式書出版を時事新報紙上に載った明治15(1882)年9月16日と見て黒岩らによる「議事演説討論傍聴筆記新法」が最初の日本語速記方式であるとするか、あるいは田鎖綱紀の筆名とされる楳の家元園子名で時事新報に掲載された同月19日を日本語速記方式創案の時であるとするかの選択肢はある。 松本清張の口述速記者として大成した、福岡隆は「彼(片岡)は、この計画を新聞に発表して、満天下の人びとに知らせたい、と言った。やがて、この言葉が現実となり、片岡の書いた一文が時事新報社へ送られた」(「日本速記事始」p.46)と投稿記事が時事新報であるとの片岡説を初めて明らかにしている。 福岡は二代目、田鎖一の弟子として田鎖家に出入りしており晩年の綱紀の身近にいて事情をよく知っていた作家だけに、田鎖宣言には疑念が残る。さらに福岡は綱紀の心情を「新聞に発表された以上、引くに引けないところへ追い込まれた。もう躊躇は許されない。自分の考案したものはまだ不十分であるが、完成を待ったら、何年かかるかわからない」と書き、田鎖式初版は実際に速記できるものではなかったと言わざるを得ない。 |