|

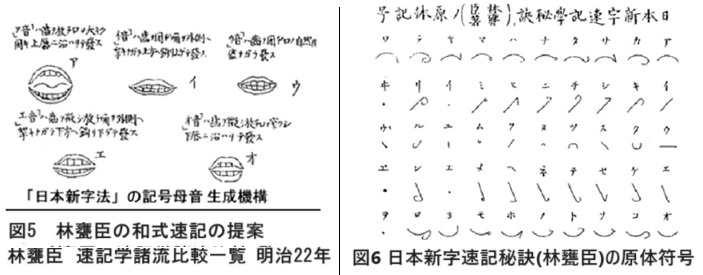

5−1.速記理論の特徴と反訳面の研究 日本語においては漢字の書字習慣が前提にあるものの、輸入文化の速記ではイギリスのピットマン式の影響を受けて成立しており、 文字改革運動の影響を受けて、欧米方式を受け入れる立場や、神代文字を参考にした速記の提案を初めローマ字運動の関連でローマ字式、一方かな文字式や片仮名のカナ式などへ広がった。 初期に速記を日本語へ移植する試みは、まず英文速記方式の音素符号を日本語の音節符号へ翻案する方法で企てられた。例えば「K」を「カ行」へ、「S」を「サ行」のように当てはめられた。 つまり、合理的根拠なく母式の子音が基本的に子式へ移植されることが多く、速記符号は恣意的な配分の産物であった。国学者、林甕臣は神代文字の母音発声機構の解釈を用いた速記符号を提案したが、 実用に至らず例外的存在であった。

速記方式研究の中には早期にオコト点を日本語速記の発祥とする説があった。 しかし、オコト点は漢文を日本語として読み下すために考案されて用いられた記号であり、元来音声や意味を表す文字ではなくて、ただ読む順序を示す機能を持つ記号であって、速記には含めないと、 下谷政弘は福井県立大学において開いた速記科学研究会で報告した。 表音文字を所有して経験したのは、日本語において話し言葉と書き言葉の違いから起こる混乱である。速記者は、文口の距離から、逐語記録の作成上で不具合を生ずることが実務経験でわかってきた。 例えば「日本」の速符を「ニッポン」と「ニホン」とに書き分けても表記が「日本」であれば必要のない書き分けであるし、表記が「間」であれば反訳時に「カン」「アイダ」の音を意識する必要がないはずである。 発音ありのままに固定しても、記録としては表記法で決められた処理を行うので音に拘束されることはない。ただ「2本」のような場合「(数字として)2+ホン」と意味理解を確認することはあり得る。 実務ではどう読んだいう記憶が作業記憶として残されていることがある。 日本語では語順が決まっていないので、話し言葉で助詞が省かれたときに意味が曖昧になる場合があり、整文法では逐語の原則を外れて助詞を加えることなどが実行される。 だから現場取材を5分とか10分単位で交代して行う場合、一人物の発言が、作業者が交代するたびに表記が異なると誤解したり、不自然であったりするため、誰が書いても表記、用字を一定に仕上げる必要がある。

漢字は同音語、類音語の存在を豊かにしており、第三者が発言者の意味、意図を決定する上でやっかいな言葉である。 要するに言葉を固定するために音声は十分に機能しないことがあり得る一面が速記上で壁となる。 早稲田式を高速度型へ発展させた、佐竹康平は「体験的研究ノート」の中で速記者は速符を書いているときに「速記符号で書きとめながら、文意を理解する分析を行っている」とし、ただ聞くだけのときと音声の聞き方が違ってくる点を強調している。 つまり臨場して発言のニュアンスなどから速記者は文脈を読み、同音語、類音語を判断して修正することも必要に応じて行われるとする。

一方、日本語速記法に影響を与えた英語速記法でも、発音と綴りの相違が大きくて、アメリカの全国法廷速記者協会(NCRA)は"6,000 SOUNDALIKES,LOOK-ALIKES,AND OTHER WORDS OFTEN CONFUSED"(1992,Compiled by Mary Louise Gilman ISBN 1-881859-00-2)などを発行してきた。 日本では加古修一が「似たもの同士」のテーマで、速記実務で間違うおそれのある類音語、同音語を蓄積していた。 |