|

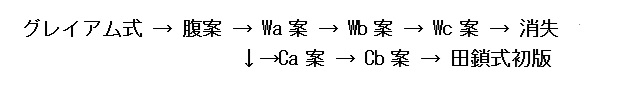

3.綱紀、速記との邂逅〜傍聴記録法の創案と市場ニーズの出現〜 欧米にはStenography 速記といって表音式の符号を用いて演説をありのままに固定する技術があり、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランスなどの議会や裁判所において発言記録の作成に用いられている。 日本に国会ができたら、政府、議員の発言を漏らさず固定するStenographyの開発と熟達したStenographer(速記者)の養成が課題になることは想像されていた。 しかし、それまでに速記を見聞した福澤諭吉、松島剛、畠山義成らは日本語への応用について程度の差はあるが一様に困難を感じていた。 のちに日本最初の速記講習会を開講することになる田鎖綱紀は、明治3 (1870) 年に英人ウイルソン夫人から見せられたポピュラー・エデュケーター誌でピットマン式の筆跡を見た際には深く研究しなかった。 2度目、明治5 (1872) 年に米人R.G.カーライルからピットマン式系米グレイアム式を見せられたときには手ほどきを受けて日本語を書こうと試みたものの、うまく運ばなかったと回顧している。 グレイアム式を座右に置いて田鎖は「最初60余の記号をつくり、それを用いて3,600余の記号をつくったものの、しばしば実際に混乱を生じた。 そこで、次第に数を増し、ついに9万余語の記号をつくったが、不慮の禍災でなくした」と表音符号による全音記法を目指した取組みをとったことを回想している。 これらの数字には疑問が残るが、方言を含めて、多種類の発音を忠実に筆記する考えを持っていたことがわかる。 そこで戦略を一転、田鎖は「100余の単音記号と200余の複音記号とから成り立ち、それらを転用すれば、どんなものでも容易に記録できる」体系を目指し、 「大に苦心して十有余年の後漸く一の方法を制定した」と試行錯誤の経過を語っている。 しかし好事魔多し、自宅の火災で失い、速記理論の再構築に挑戦していた。田鎖は新しい文化を理解し、それを日本語に応用する知的好奇心を抱いていた。 武部良明によると、田鎖が挑んでいた速記法の創案は次のような過程をたどった。

|