|

符号派は、文字に対応する符号構成から転換して、筆記運動量を軽減する目的 で音素に対して、簡単な幾何図形を配分する戦略へ変化していった。例えばウイ リス式では文字のc、qに対応する符号が設定されているが、バイロム式ではcはk と同じ符号を配分され、音素に基づいて表記する表音主義が進んでいることがわ かる。

ピットマンは16歳のころにテイラー式を学び、その後英語の初等教育に従事す る中で、その速記技術を教えるようになっていた。速記教育に意欲的に従事する につれて、学習材料を安価に入手しやすくする上で課題を抱えるに至った。その 解決法が彼自身の発案による新式の速記法の創案であった。一般に速記法の設計 は、創案者の創意工夫で完全に独自な人工体系が整えられるというよりは、意図 するしないにかかわらず既に習得した方式の線や筆記嗜好の影響を受ける傾向が ある。 ピットマン式の基礎符号をテイラー式以前の英語速記法と比較してみたい。 (資料B)ウイリス、シェルトン、バイロム、テイラーとの対比を試みると、明 らかにテイラー式の影響が見られる。子音のうち、テイラー式と同じ符号を充て たのは、f、n、t、vであり、これはバイロム式までさかのぼることができる。ピ ットマン式は、基礎符号の中に、ng、ch、sh(無声音)、SH(有声音)、th(無 声音)、TH(有声音)の6符号を加え、のちの改訂ではgu、quにも特定の符号を 与えた。母音の取り扱いについてピットマン式はテイラー式と同じ加点母音を採 用している。

アイザック・ピットマンはみずから表音派理論を高度に完成したと述べている

が、武部はそれに対して批判的である。(注2) 今日のピットマン式の理論構成を解説書「やさしい英文速記基礎編」(蝸牛社、 1982年、津山千鶴子編訳)から見ると、P・B、T・D、K・G、M、N、ng、H、R、 S・Z、F・V、th・TH、L、W、Y、ch・J、sh・zhの24符号、母音12を設定している。 これらを補う第二符号としてフックのL、R、N、F、V、小円のS、ループのSTなど が設けられている。略記法としては、1/2に短線化してt、2倍の長線化によるter、 der、ther、tureの表象など、ストロークに従属するサイン、加点サインによっ てよく出現する音群を簡潔に表記する縮略記法を用意しているほか、使用頻度が 高い単語や定型句に略語と派生記号をつくっている。

|

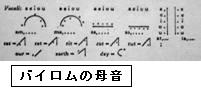

またウイリス式、シェルトン式ではa、e、o、i、uの母音に対して符号が設定さ

れたが、バイロム式以降は加点母音が採用されて、子音と母音の音素を組み合わ

せ単語単位で続け書きする方向へ進化していった。

またウイリス式、シェルトン式ではa、e、o、i、uの母音に対して符号が設定さ

れたが、バイロム式以降は加点母音が採用されて、子音と母音の音素を組み合わ

せ単語単位で続け書きする方向へ進化していった。