|

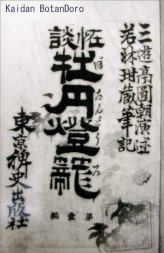

3.怪談牡丹灯籠と浮き雲

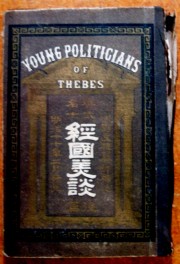

経国美談後編に掲載された速記符号が、現存する一番古い速記符号である。内 容は、古代ギリシャを舞台にした政治小説であった。「紀元前379年、ギリシ ャの列国の形勢より解き起こさむ。」と冒頭の文章を速記符号に訳文をつけて載 せている。

速記の活躍が広がる。1884年7月、東京稗史出版社が若林と酒井昇造へ落

語家の三遊亭円朝の人情話「怪談牡丹灯籠」の速記を依頼した。一席を一回とし

て速記し、毎週土曜日に合計15編を発行した。表紙裏には、速記符号が掲載さ

れた。 速記本はブームを起こした。その影響は文学界へも及んでいく。 「もう何年ばかりになるか知らん、余程前のことだ。何か一つ書いて見たいとは 思ったが、元来の文章下手で皆目方角が分からぬ。そこで、坪内(逍遙)先生の 許へ行って、何うしたらよかろうかと話して見ると、君は円朝の落語を知ってい よう、あの円朝の落語通りに書いて見たら何うかという。で、仰せの儘にやって 見た。所が自分は東京者であるからいう迄もなく東京弁だ。即ち東京弁の作物が 一つ出来た訳だ。早速、先生の許へ持って行くと、篤と目を通して居られたが、 忽ちはたと膝を打って、これでいい、この儘でいい、生じっか直したりなんぞせ ぬほうがいい、とこう仰有る」 (二葉亭四迷「文章世界」1906年)

酒井は万延元年(1860)3月、江戸に生まれ、若林より3歳下、林より3 つ年上だった。酒井は神田小学校の教員のかたわら、京橋木挽町の厚生館で法律 学を学んでいたころ、若林と仲がよかったという。1884年には若林とともに、 埼玉県議会の速記に従事し、地方議会速記の先鞭をつけた。怪談牡丹灯籠の速記 では若林は数回休んだが、酒井は皆勤で速記に当たったという。若林は酒井に負 うところ決して少々なるものではない、と言う。酒井は牡丹灯籠のほか、講談落 語速記本を数百こなしたとされる。速記の指導には消極的であったため門下生は 少ないが、のちに講談落語速記で世に知られる今村次郎を育成したほか、その孫 弟子には、東大総長一男の父、大河内発五郎(翠山)がいる。

1・2・3・4

|

1883年、郵便報知新聞記者、矢野文雄(龍渓)が政治小説「経国美談後

編」の口述速記を若林へ依頼し、1884年2月郵便報知新聞から発行された。

巻末に、矢野による「速記法のことを記す」との一文と若林の速記符号の一部が

掲載された。これが速記という言葉の始まりである。

1883年、郵便報知新聞記者、矢野文雄(龍渓)が政治小説「経国美談後

編」の口述速記を若林へ依頼し、1884年2月郵便報知新聞から発行された。

巻末に、矢野による「速記法のことを記す」との一文と若林の速記符号の一部が

掲載された。これが速記という言葉の始まりである。 経国美談は、前編と後編の2冊から構成され、前編が1883年3月に発行さ

れたとき、大変好評を博した。読者は早く後編を発行することを望んでいた。矢

野は病気休養期を利用して、後編を若林に口述筆記させてまとめ、発行された。

内容は、古代ギリシャを舞台にして、ペロビダス、エバミノンダスの2人を主人

公として、テーベという国の勃興を描いた。前編ではテーベの志ある人たちが

テーベの国に民政を回復するまでを描いた。後編はスパルタの侵略を退けてテー

ベがギリシャの盟主となる過程を描いている。翻訳と創作の中間的な作品で、雅

俗折衷体の文体と呼ばれる。矢野の「速記」という造語はその後漢字文化圏に広

がり、中国、韓国でも速記という言葉が用いられている。

経国美談は、前編と後編の2冊から構成され、前編が1883年3月に発行さ

れたとき、大変好評を博した。読者は早く後編を発行することを望んでいた。矢

野は病気休養期を利用して、後編を若林に口述筆記させてまとめ、発行された。

内容は、古代ギリシャを舞台にして、ペロビダス、エバミノンダスの2人を主人

公として、テーベという国の勃興を描いた。前編ではテーベの志ある人たちが

テーベの国に民政を回復するまでを描いた。後編はスパルタの侵略を退けてテー

ベがギリシャの盟主となる過程を描いている。翻訳と創作の中間的な作品で、雅

俗折衷体の文体と呼ばれる。矢野の「速記」という造語はその後漢字文化圏に広

がり、中国、韓国でも速記という言葉が用いられている。 「円朝の牡丹灯籠で十分売り込んであるのを話のままに読めるということが評

判になって、雑誌は非常な売れ行きであった.牡丹灯籠の表紙の裏面にも、速記

文字でかいたものを掲載したから、速記の広告にもなった。円朝の話は速記によ

って世間に紹介され、速記は円朝の話によって紹介された結果を得たのである」

と記録が残されている。

「円朝の牡丹灯籠で十分売り込んであるのを話のままに読めるということが評

判になって、雑誌は非常な売れ行きであった.牡丹灯籠の表紙の裏面にも、速記

文字でかいたものを掲載したから、速記の広告にもなった。円朝の話は速記によ

って世間に紹介され、速記は円朝の話によって紹介された結果を得たのである」

と記録が残されている。 日本語の速記を実用化した功労者は若林だが、元老院・貴族院の林茂淳と並ん

で、酒井昇造の名前を忘れることはできない。

日本語の速記を実用化した功労者は若林だが、元老院・貴族院の林茂淳と並ん

で、酒井昇造の名前を忘れることはできない。